Publié dans le Global Sisters Report, l’article « Interview avec deux sœurs ayant travaillé à l’ONU, qui réfléchissent à un organisme mondial à la croisée des chemins » met en lumière Sœur Winifred Doherty, des Sœurs de NDC du Bon Pasteur. Elle décrit les Nations Unies comme un espace unique d’évangélisation, où le plaidoyer religieux rencontre la diplomatie mondiale. Sœur Doherty et sa consœur Sœur Teresa Kotturan partagent des réflexions pertinentes sur l’impact de l’ONU, ses défis et l’urgence de sa réforme, invitant les lecteurs à explorer comment le plaidoyer des sœurs continue de défendre la justice et la dignité humaine sur la scène internationale.

Global Sisters Report: Qu’est-ce que le « plaidoyer des sœurs » à l’ONU ?

Doherty: Le plaidoyer à l'ONU consiste à pénétrer les espaces diplomatiques existants, ainsi qu'à dialoguer avec les responsables de l'ONU, les secrétariats de l'ONU, et peut-être plus important encore, avec les États membres. En entrant dans ce domaine, vous portez à l'attention des décideurs politiques les enjeux mondiaux majeurs, tels que vécus par certaines congrégations. Il s'agit de mettre à profit notre expertise, issue de nos charismes, et d'intégrer les cercles diplomatiques afin de permettre l'élaboration d'une politique mondiale plus saine et durable.

Kotturan: C’est un domaine où nous essayons d’évangéliser, si l’on peut considérer les choses sous cet angle. Pour nous, dans la tradition de la spiritualité vincentienne, le plaidoyer consiste à prendre le parti des pauvres, car notre objectif est de les voir et de voir le Christ en eux ; l’idée que si les gens bénéficiaient de services et d’avantages sociaux de base, nous pourrions contribuer à restaurer leur dignité. L’enseignement social catholique nous invite à défendre les personnes vivant dans la pauvreté, car nous sommes tous créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Expliquez le fonctionnement du processus des Nations Unies et l’importance de demander des comptes aux gouvernements.

Kotturan: Nous œuvrons pour un changement systémique. Notre plaidoyer auprès des Nations Unies vise un changement systémique à l’échelle mondiale. Lorsque les gouvernements signent des résolutions, nous pouvons les tenir responsables aux niveaux national et local.

Un exemple : lors des préparatifs des négociations sur les ODD [Objectifs de développement durable], nous avons œuvré pour que la phrase « un droit humain à l’eau et à l’assainissement » soit incluse dans le préambule du programme 2030. Environ 700 organisations ont plaidé en faveur de cette phrase et nous avons réussi à l’intégrer au document. Cette phrase a rencontré une forte opposition de la part des pays développés, car ils auraient été tenus responsables. Mais nous avons finalement réussi.

Est-il facile de dialoguer avec les ambassadeurs ou les représentants des missions nationales ?

Kotturan: Dialoguer avec les ambassadeurs ou les missions n’est pas si simple, sauf s’ils sont très amicaux ou si vous venez d’un pays qui accueille les ONG [organisations non gouvernementales].

Par exemple, en 2017, le charisme vincentien a fêté son 400e anniversaire et nous nous sommes engagés à sortir les SDF de la rue. Nous nous sommes alors réunis en petit groupe de cinq personnes et avons formé un groupe de travail qui a permis de promouvoir ce thème (sortir les SDF de la rue) pour la Commission du développement social de l’ONU. Nous avons ainsi obtenu une résolution du Conseil économique et social (ECOSOC) en 2020 et une résolution de l’Assemblée générale en 2021. Ce sont donc des moyens de plaider et de réussir. Mais c’est un long processus.

Vous avez toutes deux dit que l’espace réservé à ce qu’on appelle la société civile – comme les congrégations – s’est réduit et que la vie à l’ONU il y a une dizaine d’années était plus ouverte. Pourriez-vous m’expliquer cela ?

Kotturan: Je suis arrivée à l’ONU fin 2014, et je pense que c’était l’âge d’or de l’organisation, où l’on était ouvert à l’accueil et à l’écoute de la société civile, et où nos contributions étaient considérées comme précieuses pour le processus. Cela s’étendait à l’ensemble des documents sur les migrations et les réfugiés, qui étaient alors débattus. Je me souviens d’avoir pris la parole à chaque occasion, par exemple lors de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement. Mais il semble que cette époque soit révolue.

Pourquoi ?

Kotturan: Parce que le multilatéralisme et la solidarité mondiale ont été mis de côté. L’accent est désormais mis sur le nationalisme. L’absence de réformes à l’ONU, notamment au niveau du Conseil de sécurité, a créé des déséquilibres de pouvoir. L’accent n’est plus mis sur la solidarité mondiale, mais sur les relations transactionnelles. La dépendance financière de l’ONU aux entreprises a affaibli sa capacité à veiller sur « Nous, le peuple ».

Doherty: Mes frustrations dans l’ère post-ODD étaient liées à l’émergence d’une approche néocapitaliste. Je crois que tout a commencé avec l'intégration du secteur privé à l'ONU. Cela a commencé avec le Pacte mondial des Nations Unies en 2000, lorsque l'ONU a reconnu le secteur privé comme indispensable à la réalisation des Objectifs de développement durable [ODD]. Ce fut un moment où le désir d'un monde meilleur s'est quelque peu atténué.

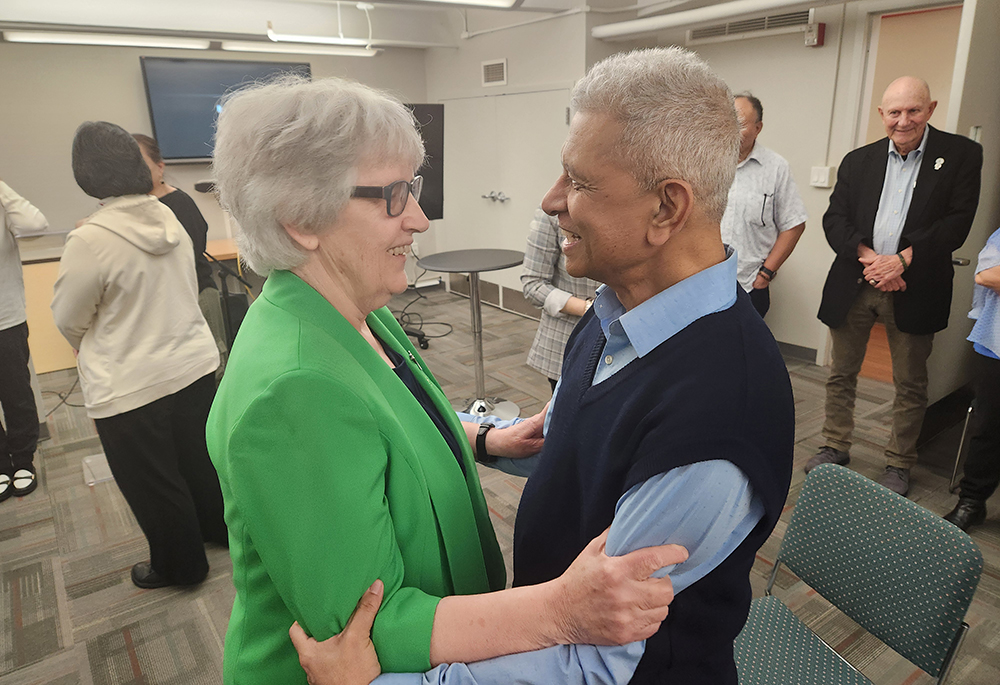

Légendes des photos : Winifred Doherty, sœur du Bon Pasteur, ancienne représentante de sa congrégation religieuse auprès de l’ONU, s’exprime sur la traite des êtres humains au Capitole des États-Unis, à Washington, le 15 mai 2018. (CNS/Tyler Orsburn)

Le secteur privé a désormais plus d’influence que jamais, et personne n’est tenu de rendre des comptes. Le modèle néocapitaliste se préoccupe de privatisation et de déréglementation, le profit étant la « base de référence ». Souvent, ces pratiques violent les droits humains et le droit du travail, empêchent la syndicalisation et, dans le cas de l’exploitation minière, se traduisent par l’exploitation du travail des enfants, l’accaparement des terres, la déforestation et des pratiques néfastes pour l’environnement.

Il est donc nécessaire de critiquer les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements en matière de développement durable. L’agroalimentaire est souvent en conflit avec les méthodes agricoles durables, la production alimentaire et la sécurité alimentaire locale.

Un ‘dragon’ international tire le monde vers le bas, qu’il s’agisse du secteur financier ou du secteur de la guerre.

L'image de l'« espace évangélique » est intéressante, car je sais que certains pensent que l'enseignement social catholique, la tradition et le ministère des congrégations imprègnent réellement l'ONU elle-même et les ODD, par exemple. Ce n'est pas explicite, mais plutôt ancré dans l'éthique de l'ONU.

Kotturan: Si vous lisez les documents passés ou présents de l'ONU, analysez le choix des mots, les expressions, le langage utilisé, vous constaterez l'influence du langage et des valeurs de l'Évangile, et l'enseignement social catholique – le respect de la dignité humaine – y est imprégné.

Ce n'est pas explicite. Mais les hommes et les femmes qui ont contribué à la création des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale étaient pour la plupart chrétiens. Ils ont apporté avec eux un langage ancré dans la tradition chrétienne.

Doherty: Je suis d'accord. Dans ma propre congrégation, on se demandait : « Quelle différence l'ONU apporte-t-elle et pourquoi notre présence y est-elle importante ? » J'ai inventé le terme « espace évangélique » pour faire comprendre à nos membres que ce n'est pas étranger à notre identité de religieuses du Bon Pasteur. Il s'agit bien d'« espace évangélique ». Et il est cet « espace évangélique » dans la mesure où nous pouvons semer la semence.

Avez-vous utilisé un langage ouvertement religieux lors de vos actions de plaidoyer ?

Doherty: À l'ONU, je me suis toujours abstenue de citer directement l'enseignement social catholique. Or, en déclarant être membre de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, je reconnais publiquement qui je suis. Mon action est nourrie par ce qui est au plus profond de moi, à savoir bien sûr l'Évangile, les Béatitudes et les œuvres de miséricorde corporelle.

Mais je n'ai pas adopté cette approche en matière de plaidoyer. J'aurais plutôt adopté une approche sociopolitique. Ce que nous essayons de dire n’est pas de mettre l’accent sur la charité comme une forme d’aide, mais plutôt d’évoquer un langage basé sur les droits – l’idée que tous les individus ont droit à une vie digne.

Lisez l'article complet (en anglais) publié par Global Sisters Report ici : Questions-réponses avec deux « vétérantes » des Nations Unies qui réfléchissent à une organisation mondiale à la croisée des chemins | Global Sisters Report